当你购买第一台云服务器时,在“带宽”那个小小的选项框里,你是不是也曾有过片刻的迟疑和茫然?

“1M带宽”、“5M带宽”、“10M带宽”……这些数字,在你心里,可能就是一个个模糊的概念。你隐约觉得“越大越好”,但又心疼钱包。你最终可能选了一个折中的、看起来“差不多够用”的数字,比如“5M带宽”,然后怀着一丝不确定,按下了支付按钮。

现在,你的网站已经上线,你的应用也已开始运行。那丝不确定,可能还在你心头萦绕:

我这5M带宽,到底是大是小?是“羊肠小道”,还是“康庄大道”?它到底能同时承载多少人访问?万一哪天我的文章火了,它会立刻“堵死”吗?

今天,我们就来把这些问题,一次性全部解决掉。我们将用一个最简单的比喻,配合最真实的监控图表,让你彻底成为自己服务器带宽的“掌控者”。

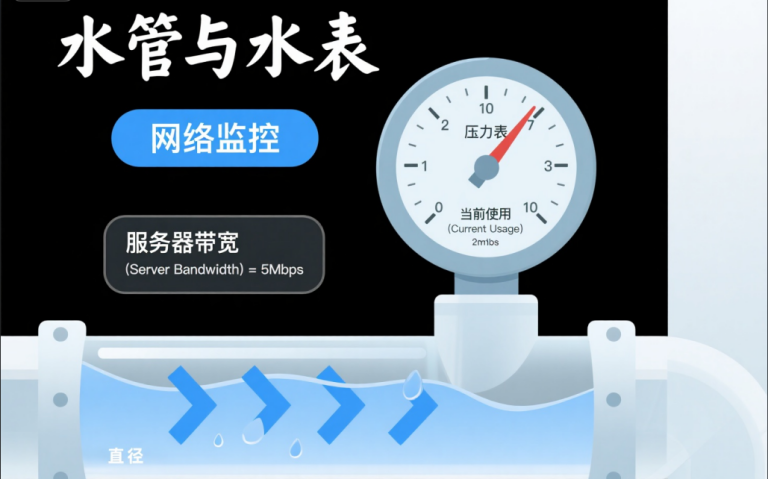

核心比喻:你的服务器带宽,就是一根“水管”

忘掉所有复杂的网络概念。请你把你的服务器,想象成一栋房子。而你买的“带宽”,就是连接你这栋房子和自来水厂(互联网)的那根主水管的“直径”。

- 带宽 (Bandwidth) = 水管的直径。 5M带宽,就是一根5厘米直径的水管。10M带宽,就是一根10厘米直径的水管。它决定了你的水管,在同一瞬间,最多能流过多少水。

- 流量 (Traffic) = 月度总用水量。 比如套餐里带的“1200G月流量包”,就是自来水公司这个月一共允许你从水管里放出1200G的水。

搞清楚这个比喻,我们就能开始破解第一个,也是最大的“认知陷阱”。

第一关:运营商的“文字游戏”—— Mbps vs MB/s,你的带宽被“缩水”了8倍?

你购买的“5M带宽”,这个“M”,指的单位是Mbps (megabits per second),也就是“兆比特每秒”。

而你在自己电脑上下载文件时,看到的那个速度,比如“下载速度 500 KB/s”,那个“B”,指的单位是MB/s (megabytes per second),也就是“兆字节每秒”。

看清楚了吗?一个小b,一个大B。比特(bit)和字节(Byte)。它们之间,有一个固定不变的换算关系:

1 Byte = 8 bits

所以,当你购买了“5Mbps”的带宽时,你那根水管的理论最大“出水”速度,其实是 5 Mbps / 8 = 0.625 MB/s,也就是 625 KB/s。

是不是感觉瞬间“缩水”了?别担心,这不是坑,这是行业标准。现在,你懂了。这个换算,是你进行后续所有判断的基础。

第二关:学会看“水表”—— 解读云控制台的网络监控图

现在,立刻登录你的阿里云或腾讯云控制台,找到你服务器的“监控”页面,点开“网络”相关的图表。你会看到一张像心电图一样、不断跳动的曲线图。

这张图,就是你家水管的“智能水表”。通常,它有两条线:

- 出网带宽 / Outbound Bandwidth (最重要的线!)

- 它是什么? 这记录的是从你的服务器(房子),流向互联网(城市供水系统)的流量。

- 比喻: 绝大多数时候,这代表着你的网站,正在向访客的浏览器,发送网页、图片、视频等内容。这是你**对外“送水”**的记录。

- 你要关注什么? 这条线,直接反映了你带宽的使用情况。

- 入网带宽 / Inbound Bandwidth

- 它是什么? 从互联网,流入你服务器的流量。

- 比喻: 比如,你通过SSH上传了一个文件到服务器,或者用户在你的网站上提交了一张图片。这是你**从外界“抽水”**的记录。通常,这条线会远低于出网带宽。

现在,盯着那条“出网带宽”的曲线。图表的纵轴(Y轴)是带宽速率(单位通常是Kbps或Mbps),横轴(X轴)是时间。

判决时刻到了:

- 如果你的套餐是5Mbps,但在过去一个月里,你这条“出网带宽”曲线的最高峰值(Peak),连2Mbps的边都没摸到。

- 结论: 恭喜你!你的“水管”不仅够用,而且是绰绰有余!你完全无需为带宽焦虑。

- 如果你的曲线,在每天的某个固定时间段(比如晚上8-10点),会频繁地触碰到5Mbps这条“天花板”,并且在那个位置,形成一个“平头”的形状。

- 结论: 警报!你的“水管”已经被“撑满”了!那个“平头”,意味着在那段时间,有大量的用户请求,因为水管直径不够,正在排队等待“取水”。你的网站,在那个时候,已经出现了严重的访问缓慢和卡顿。你的带宽,已经严重不足了。

第三关:成为“预算规划师”—— 如何估算你到底需要多大的“水管”?

“我的网站还没上线,没有监控数据,我该怎么选带宽?” 别怕,我们可以用一个简单的“纸上谈兵”公式,来做一个八九不离十的估算。

核心三要素:

- 页面大小 (Page Size): 你的网站单个页面的平均大小。可以在浏览器按F12,在Network标签页下,刷新页面,看看总的加载大小。我们假设是500 KB。

- 并发用户数 (Concurrent Users): 你希望你的网站,能同时满足多少个用户,在同一秒内打开页面。我们来个乐观点的,假设是10个人。

- 换算系数: 记住我们前面说的,

1 MB/s = 8 Mbps。

开始计算:

- 计算所需的最大下载速度 (MB/s):

页面大小 * 并发用户数 = 500 KB * 10 = 5000 KB/s5000 KB/s = 5 MB/s - 将速度换算成带宽 (Mbps):

5 MB/s * 8 = 40 Mbps

看到这个数字,你是不是倒吸一口凉气?为了让10个用户同时流畅打开一个500KB的页面,我竟然需要40M的带宽?我那5M的“小水管”,岂不是个笑话?

别慌!这个算法是“极限压力测试”算法。在真实世界里,几乎不可能出现10个用户,在完全相同的、毫秒级的瞬间,同时开始请求你的页面。用户的访问,总是错开的。

所以,我们可以得出一个更符合实际的、经验性的结论:

- 1M带宽,大概能支撑15-20个用户的日常并发访问(指刷刷文字、看看小图)。

- 5M带宽,对于一个日均PV在几千到一万的、以图文为主的个人博客或小型企业官网,是比较从容的选择。

- 如果你的网站有大量高清图片、或者需要提供文件下载,那么带宽的需求,需要另当别论。

第四关:水管不够用怎么办?—— “升级”不是唯一答案

当你的监控图表,出现了“平头哥”,证明带宽确实不够了。这时候,除了“花钱升级带宽”这个最直接、也最昂贵的选项外,你还有几个更聪明的“省钱”妙招。

- 给家里的水龙头都装上“节水阀” (优化网站自身)

- 图片压缩: 这是效果最显著的一招!用

tinypng.com这类工具,把你的图片在不牺牲太多画质的情况下,体积压缩70%以上。 - Gzip压缩: 在Nginx或Apache里开启Gzip,能让你网站的HTML、CSS、JS文件体积,瞬间减小一大半。

- 代码压缩: 将CSS和JS文件进行压缩,去掉所有不必要的空格和注释。

- 图片压缩: 这是效果最显著的一招!用

- 在每个小区门口,都建一个“储水塔” (使用CDN) 这是解决带宽问题的终极武器。CDN,会把你网站的静态资源(图片、CSS、JS),缓存到离用户最近的“边缘节点”上。 北京的用户,会直接从CDN的北京节点,光速加载你的图片;广州的用户,会从广州节点加载。绝大多数请求,都不再需要回到你那台小小的源站服务器上来“取水”了。 这能极大地降低你源站服务器的带宽压力,而且CDN的流量费用,通常比你直接增加服务器带宽,要便宜得多。

- 把“工业用水”和“生活用水”分开 (动静分离) 把你网站的那些“用水大户”——图片、视频、下载包,全部存放到对象存储OSS/COS上去。然后,配合CDN进行分发。让你的主服务器,只负责处理动态请求这种“生活用水”。

你,已经是自己带宽的“总工程师”

现在,“带宽”这个词,在你眼中,应该不再是一个冷冰冰的、让你困惑的数字了。它是一条流淌着数据的、有生命的“管道”。

你已经学会了如何去阅读它的“压力表”(监控图),如何去估算它的“承载力”(需求估算),以及在它“告急”时,如何聪明地为它“减压”(网站优化)或建设“城市供水网络”(CDN)。

你不再是一个只会付水费的“户主”,你成了一位真正懂得如何规划和管理自己“数字供水系统”的“总工程师”。