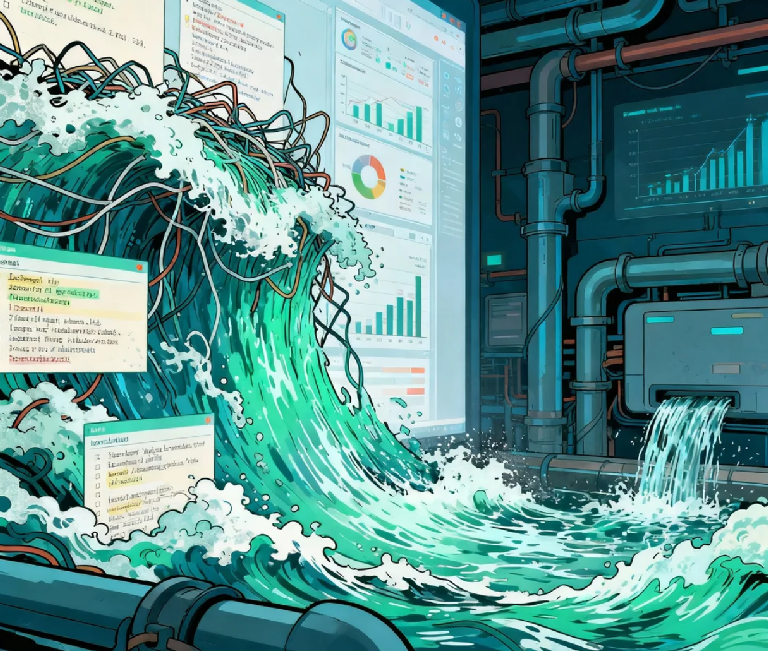

深夜,你的手机突然响起——生产环境告警。你迅速登录监控系统,却在海量的日志、指标和追踪数据中迷失了方向。三个小时后,当你终于定位到问题时,另一个警报接踵而至:本月可观察性数据存储费用已超出预算300%。

这个场景是否似曾相识?我们构建了庞大的监控体系,却陷入了”数据越多,洞察越少;工具越全,问题越难找”的怪圈。

今天,让我们直面这个残酷的现实:可观察性正在成为云时代新的成本黑洞。但问题的根源不在于监控本身,而在于我们对待可观察性数据的思维方式。

误区一:数据收集的”军备竞赛”——以为越多越好

典型症状:团队默认开启所有维度的日志记录,采集每一个可能的指标,追踪每一条请求链路。”万一以后需要呢?”成了数据囤积的最佳借口。

反常规真相:在可观察性领域,更多的数据往往意味着更少的洞察。 当你的日志系统每天产生TB级数据时,重要的信号早已淹没在噪音的海洋中。

一家电商平台发现,他们的应用日志中超过80%的内容都是正常的健康检查记录和调试信息,而这些数据占据了他们每月数万元的日志存储和分析成本。

解决方案:

- 实施”价值驱动”的数据采集策略:在记录每条数据前,问自己三个问题:这个数据能帮助我们做什么决策?如果没有这个数据,我们会失去什么?这个数据的生命周期应该是多长?

- 建立数据采集分级制度:

- P0级(必须采集):直接影响业务的核心指标和错误日志

- P1级(建议采集):用于性能分析和容量规划的指标

- P2级(按需采集):调试和深度分析所需的数据

误区二:存储策略的”一刀切”——忽视数据价值衰减

核心概念:“数据半衰期”——可观察性数据的价值随时间呈指数级衰减。一分钟前的错误日志可能价值千金,一年前的相同日志可能分文不值。

典型场景:团队为所有日志数据设置统一的30天保留策略,既浪费预算存储无用的旧数据,又可能过早删除仍有价值的信息。

新颖洞察:聪明的团队不仅关注采集什么数据,更关注何时忘记这些数据。 在GDPR和数据合规要求日益严格的今天,过度的数据保留不仅是成本问题,更是法律风险。

解决方案:

- 设计分层的存储架构:

- 热存储(1-7天):保留在快速查询系统中,用于实时故障排查

- 温存储(8-30天):迁移至成本较低的对象存储,用于趋势分析

- 冷存储(30天以上):仅保留聚合指标和异常记录,用于合规审计

- 实施智能降采样策略:对历史监控指标进行聚合降采样,在保留趋势信息的同时大幅削减存储成本。例如,将原始数据在24小时后聚合为1分钟精度,7天后聚合为5分钟精度。

误区三:工具堆砌的”缝合怪”——缺乏统一成本视角

反直觉现实:使用多个”最佳”监控工具的总成本,往往超过使用单个统一平台的2-3倍。

典型陷阱:

- 数据重复:同一个业务指标被多个工具重复采集

- 技能碎片化:团队需要掌握不同工具的使用和优化技巧

- 集成成本:维护工具间数据同步和关联分析的额外开销

真实案例:某SaaS企业使用Prometheus监控基础设施,Datadog监控应用性能,ELK处理日志数据。后来发现,三个工具中有40%的指标是重复的,每年产生超过50万元的冗余成本。

解决方案:

- 建立可观察性统一治理:指定专人或团队负责整体可观察性策略,统一工具选型和数据标准。

- 实施”成本透明度”工程:为每个业务团队建立可观察性成本看板,让他们清楚看到自己的监控选择带来的财务影响。

误区四:盲目追求”完美监控”——忽视边际收益递减

常见心态:为了追求那最后1%的覆盖率,投入 disproportionate 的资源。

经济学视角:监控的投入也遵循边际收益递减规律。 从0%到80%的覆盖率可能只需要20%的投入,但从95%到99%的覆盖率可能需要数倍的资源。

突发性数据:业界统计显示,95%的生产问题可以通过5%的核心指标和日志被发现。 而为了发现剩下5%的边角案例,企业需要投入与核心监控相当的资源。

解决方案:

- 采用”足够好”的监控哲学:根据业务关键程度确定监控等级,非核心业务允许适当的监控盲区。

- 实施成本效益分析:对每个监控项的投入进行ROI评估,停止那些成本远超潜在收益的监控措施。

结语:从成本黑洞到价值引擎

现在,请你打开自己的可观察性平台,看看那些不断流动的数据流。每一行日志、每一个指标、每一条追踪,都在消耗着真实的预算。

那位深夜被告警困扰的工程师,在重构了可观察性体系后告诉我:”我们现在不再追求数据的数量,而是关注数据的质量。通过智能采样和分层存储,我们的可观察性成本降低了65%,而故障定位速度反而提升了3倍。我们终于明白,好的监控不是知道一切,而是知道什么是重要的。”

管理可观察性成本,本质上是一场关于监控智慧的修行。它要求我们不仅要考虑”如何监控”,更要考虑”为何监控”和”监控什么”。

从今天起,可以将你的可观察性平台从一个被动的成本中心,转变为一个主动的价值创造者。当你开始用成本效益的视角来审视每一个数据点时,你就已经将监控从负担变成了竞争优势。

在云时代,最聪明的团队不是那些监控最多的团队,而是那些知道该忽略什么的团队。 在这个数据泛滥的时代,克制比收集更需要智慧。